サイバー攻撃を受ける可能性がある領域を「アタックサーフェス(Attack Surface:attack=攻撃、surface=物体などの表面)」と言います。「攻撃対象領域」と呼ばれることもありますが、アタックサーフェスを把握・管理することはセキュリティ対策に欠かせません。

攻撃者を「泥棒」に例えると、狙われた「家」の「正面玄関・裏口・窓・庭の木やテーブル」などがアタックサーフェスに相当し、それぞれの防犯対策が不十分であれば侵入を許してしまいます。企業の情報セキュリティにおいては、クラウドサービスやオープンポート、ルーター、社員のモバイル機器、USBポートなどさまざまなものがアタックサーフェスになり、これらのセキュリティの不備が不正アクセス、データの抜き取り、ランサムウェアといったインシデントの発生につながります。

アタックサーフェスは通常、デジタルとフィジカル(=物理的なもの)に分類されます。

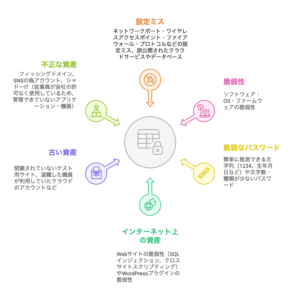

<デジタル・アタックサーフェス:インターネットを通じて悪用可能な領域>

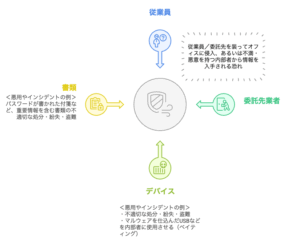

<フィジカル・アタックサーフェス:インターネットを使わず、物理的手段で悪用可能な領域>

アタックサーフェスを管理するためには、まず攻撃対象となり得る領域を発見・識別して資産の目録を作成し、優先順位を決定した上で継続的な監視を行う必要があります。実践においては、これらすべての工程に対応した「ASM(Attack Surface Management)」と呼ばれる専用ツールが広く使用されているほか、発見の工程ではOSINTツールが使われることもあります。また、対応の優先順位づけには脅威インテリジェンスの活用も有効です。

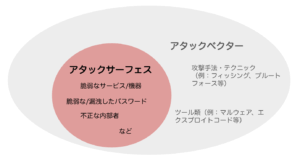

なお、アタックサーフェスと似た言葉に「アタックベクター(Attack Vector)」があり、これは「攻撃者が使う手段」を指します。フィッシングなどの攻撃手法・テクニックや、マルウェアなどのツール類がその例です。加えて、防御側が保有する悪用可能な資産(アタックサーフェス)もアタックベクターに含まれるため、アタックサーフェスを「アタックベクターのうち、守る側に属するものすべて」と言い換えることもできます。

アタックサーフェスについて、さらに詳しくはこちらの記事もご覧ください:

とは?.jpg)